幸福度上位は北欧が独占!日本の幸福度が低いとされる理由とは?世界おもしろランキング④

初めまして。ALOTE事業責任者の小澤春奈と申します。<外国人と働く>をテーマに執筆しています。

外国人雇用の基礎知識から外国人の生活まで、様々な視点からお話ししていきます。

今回は「世界幸福度ランキング」についてです。2022年で10回目を迎える国連の世界幸福度報告書がこのほど発表され、5年連続でフィンランドが1位を飾りました。

この記事では、上位の国々の特徴と、幸福度に影響を与える制度や法律についてご説明します。また、日本が順位が低いとされている「日本らしい」理由についてもご説明していきます。

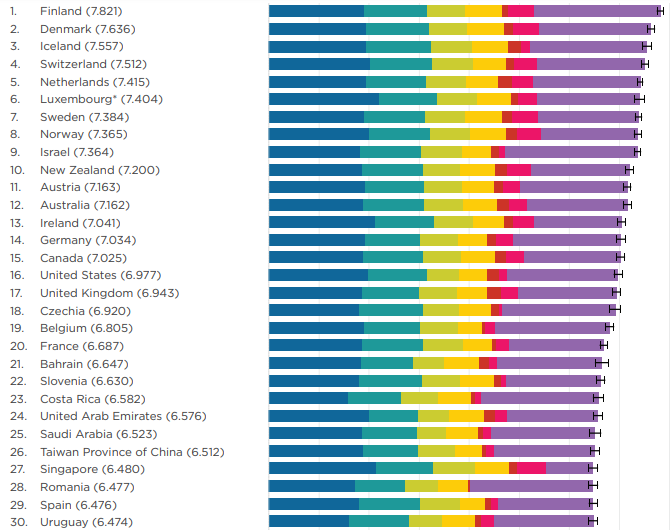

幸福度ランキング2022

こちらのランキングは、国連が毎年発表している「World Happiness Report」の2022年版から作成いたしました。

以下は1位から10位までのランキングです。

ランキングの10位まではこちら!

- フィンランド

- デンマーク

- アイスランド

- スイス

- オランダ

- ルクセンブルグ

- スウェーデン

- ノルウェー

- イスラエル

- ニュージーランド

このランキングを見て、率直な感想はどうでしたか?

「さすがフィンランドだなあ。」

「ヨーロッパ、多いなあ。」

「あれ?アジアもアフリカも、ランクインしてないよね?」

そうなんです!

フィンランドは5年連続の1位。

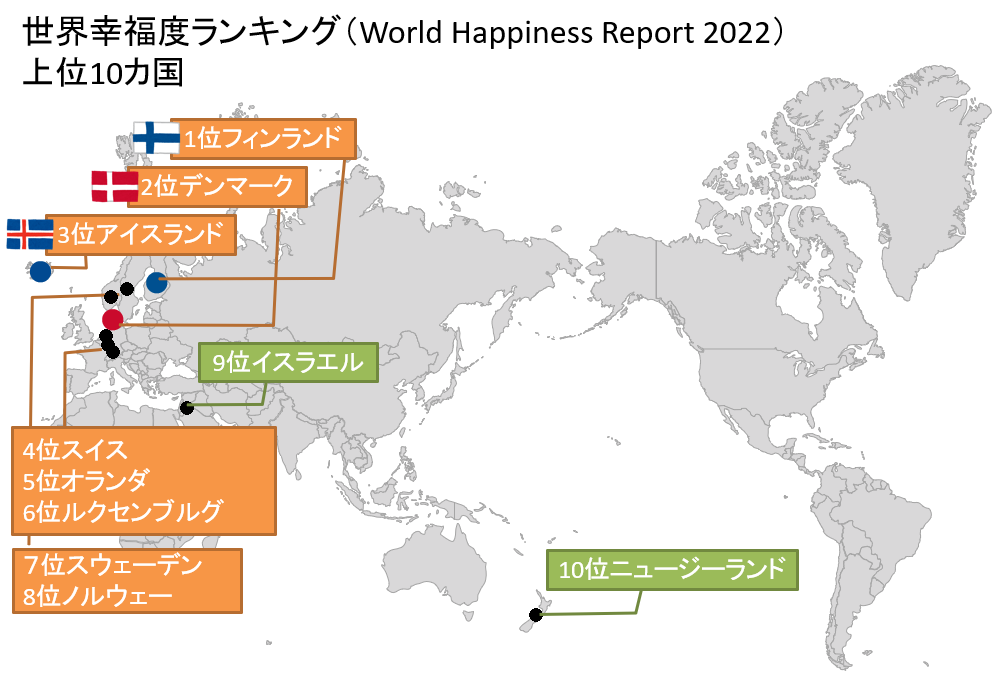

そして、下の地図を見ていただければわかるように、1位から8位までヨーロッパが独占しています。

私が意外だと感じたのは、9位のイスラエル。

紛争が頻発したり、宗教的な対立があるイメージだったので、これほど上位にくると予想していませんでした。

9位のイスラエルと、10位のニュージーランド以外は全てヨーロッパで上位が占められた結果となりましたが、そもそも、このランキングはどのように調査されたものなのでしょうか?

また、日本はいったい何位にランキングされているのでしょうか?

「World Happiness Report」って簡単に説明すると?

幸福度ランキング「World Happiness Report」は「幸せ実感調査」

1位から10位までは先ほどご覧いただきました。次は30位までのランキングと、日本の順位について見ていきたいと思います。

順位の発表の前に知っておいていただきたいこと、それはこの報告書が「幸せの主観的評価」に基づいているということ。つまり、私たち自身が自らを幸せな存在だと感じているかどうか、が大きくかかわってくる調査なのです。

このランキングはギャラップ社の世界世論調査(Gallup World Poll)の結果に基づいて作成されています。その調査方法として「キャントリルの梯子の質問(Cantril ladder question)」が用いられていることは有名です。

これは、アメリカのハドレー・キャントリルが考案した、10段のはしごをイメージして評価をする方法です。

あり得る最高の状況を10、最悪の状況を0とするはしごをイメージします。そして、自分の現在の生活が11段階の梯子の何段目にあるかを答えてもらうという質問で、回答者の主観的な評価を表しているのです。

「キャントリルの梯子の質問」以外の項目は?

幸福度ランキングのスコアを決めているのは、先ほどご説明した「キャントリルの梯子の質問」への回答であることはご説明しました。

それ以外に大きく分けて6つの項目を変数として設定し、分析を行っています。6つの項目は色分けされた棒グラフで表されています。

以下は「World Happiness Report2022」のデータから引用しました。

なお、この棒グラフの色は上記の項目を示しています。

左から

- GDP per capita ⇒ 一人当たりのGDP(※1)

- social support ⇒ 社会的支援(※2)

- healthy life expectancy ⇒ 健康寿命の平均(※3)

- freedom to make life choices ⇒ 人生における選択の自由(※4)

- generosity ⇒ 他者への寛容度(※5)

- perceptions of corruption ⇒ 汚職・腐敗認識度(国への信頼度)(※6)

- Dystopia (1.83) + residual ⇒ ディストピア残差(各因子最低国よりどのくらい良い状態か)

- ※1「一人当たりのGDP」:一人当たりの国内総生産。

- ※2「社会的支援」:「困ったことがあったら、必要なときにいつでも助けてくれる親戚や友人がいるか?いないか?」という質問に対する回答の平均値。

- ※3「健康寿命の平均」:世界保健機関(WHO)のデータから、健康的な新生児の平均寿命。

- ※4「人生における選択の自由」:「人生で何をするかを選択する際の自由度(自分の意思で決められるかどうか)に満足か?不満足か?」という質問に対する回答の平均値。

- ※5「他者への寛容度」:「過去1か月間に慈善団体に寄付したか?」という質問に対する回答の平均値を1人当たりGDPで調整したもの。

- ※6「汚職・腐敗認識度」:政府内/企業内の腐敗に関する質問への回答の平均値。

幸福度ランキング上位はヨーロッパが席巻

上記はランキングの30位までです。

ここまでに登場した国を、地域別にカウントしてみました。国名(順位)で記載しています。

実際に地域別にカウントしてみると、やはりヨーロッパ諸国がランキングの上位を占めているのがわかります。アフリカには30位以内にランクインした国はありませんでした。

ヨーロッパ【18/30か国】

- フィンランド(1)、デンマーク(2)、アイスランド(3)、スイス(4)、オランダ(5)、ルクセンブルグ(6)、スウェーデン(7)、ノルウェー(8)、オーストリア(11)、アイルランド(13)、ドイツ(14)、イギリス(17)、チェコ(18)、ベルギー(19)、フランス(20)、スロベニア(22)、ルーマニア(28)、スペイン(29)

北・中・南アメリカ【4/30か国】

- カナダ(15)、アメリカ(16)、コスタリカ(23)、ウルグアイ(30)

オセアニア【2/30か国】

- ニュージーランド(10)、オーストラリア(12)

アジア【6/30か国】

- イスラエル(9)、バーレーン(21)、アラブ首長国連邦(24)、サウジアラビア(25)、台湾(26)、シンガポール(27)

アフリカ【30位以内のランクインなし】

幸福度ランキング低迷の日本、その意外な理由

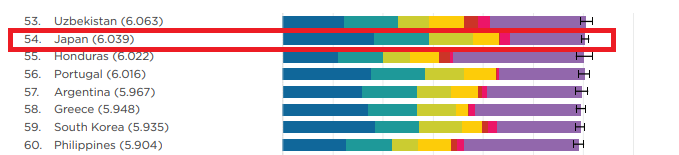

日本は54位、先進7か国(G7)で最下位

気になる日本は54位。一人当たりのGDPは多いにも関わらず、例年順位は低迷しています。

下のグラフの53位ウズベキスタン、54位ホンジュラスと比較してみても、GDP(棒グラフ左端の青緑)やその隣の社会的支援(深緑)は突出して多いのに、トータルスコアが低い理由は何でしょうか?

1位のフィンランドとグラフを比較して見てみましょう。

1位のフィンランドと何が違う?比べてわかった「日本の幸福度が低い理由」

social support ⇒ 社会的支援

healthy life expectancy ⇒ 健康寿命の平均

freedom to make life choices ⇒ 人生における選択の自由

generosity ⇒ 他者への寛容度

perceptions of corruption ⇒ 汚職・腐敗認識度(国への信頼度)

Dystopia (1.83) + residual ⇒ ディストピア残差(各因子最低国よりどのくらい良い状態か)

この図を見ると、日本は左の1~3番目の項目まで、1位のフィンランドと大差がないことがわかります。

差が出てくるのが、赤の「他者への寛容度」とピンクの「汚職・腐敗認識度」、そして全体的な「最低国と比べてどのくらいいい状態か」という項目で、日本はスコアを伸ばせずにいます。

理由①日本は寄付をしないから、優しくない?

日本のグラフの特徴は「他者への寛容度」の低さであることがみてとれます。ピンクの左隣の赤っぽい部分がそれに当たるのですが、ほとんど視認できないレベルの低さです。

しかし、「他者への寛容度」を測る質問は何だったか覚えていますか?

「過去1か月間に慈善団体に寄付したことはあるか?」という質問でした。

寄付をするという行動がが日常的なものかどうかは宗教や社会文化、社会制度によって異なり、日本人はその機会は非常に少ないとされています。

一方、世界各国では、寄付が生活に密着している国も少なくありません。

例えば、キリスト教徒では旧約聖書の教えから、収入の最低10%は献金することがになっています。私も友人に連れられて日曜日に教会に行った際、献金のためのかごが座席の間を回ってきたのを覚えています。友人は決して少なくない紙幣を何枚か献金していたようでした。

また、イスラム教の五行の3番目に「喜捨」があります。社会福祉、富の再分配の機能を果たし、弱者救済を目指したもので、これも日常的に行われています。

このように寄付文化が定着しているかどうかや、それに対する社会通念が存在するかどうかは「他者への寛容度」の回答に大きく影響します。

しかし、そういった実情を考慮せずに、全ての国や地域を同一の尺度で評価するのは無理があるのではないでしょうか。

「他者への寛容度」は寄付の金額でしか測れないものではないはずです。調査方法が改善されれば、結果も変わってくるように感じます。

理由②日本人は「自分は幸せだ」と声高に言えない?

「World Happiness Report」は「キャントリルの梯子の質問」への回答を基に、主観的評価がスコアに反映されているとお話ししました。

では、日本人であるみなさんに質問です。「あなたは幸せですか?11段階で評価するといくつですか?」

きっと多くの方は最高値の11とは回答しないのではないでしょうか?心のどこかで「幸せだ」と言い切ることに、ある種の遠慮や謙遜が入り混じるのではないでしょうか?それがもし、恋人にプロポーズされて幸せ絶頂であっても…。

これは、「あなたは〇〇語が話せますか?」の回答にも似ています。日本語教師をしていて、「私は日本語が話せます」という学生の全てが本当に話せるわけではないと、何度も経験しています。例え単語を数個知っていても、「話せる」と自己評価する人もいるのです。

反対に、日本人に同じ質問をした場合、多少話せたとしても謙遜して「いいえ、話せません」と答える人が多いですよね。ネイティブスピーカーと同じように話せるかどうかを質問していなくても、答えは「はい」にはならないでしょう。

また、「自分」を主体で考えることが少ない日本人は、他人と比較したがる傾向があります。いわゆる「隣の芝生は青く見える」状態に陥ります。自分は幸せだけども、でももっと幸せな人がいる。他人と比較ばかりすると、精神医学的にも幸せを感じにくくするそうです。

一方、世界的に見ると、他人と比較されるのを嫌い、「自分らしさ」「独自性」を重んじる人が多いように感じます。他人と違うことが自分のアイデンティティだと感じる人たちです。

そういった人たちにさっきの質問をしたらどう答えるでしょう?率直に自分の幸せの度合いを回答するはずです。その答えが、最低の0であっても、最高の11であっても。

【 日本の幸福度ランキングが低い理由 】

- 日本には日常的に寄付する習慣がなく、「他者への寛容度」の項目が低くなったため。

- 日本人は謙遜したり、他人と比較したがる傾向があり、幸せの自己評価が低くなったため。

ランキングで気になる国を簡単にまとめてみました!

1位フィンランド「質の高い社会保障制度、イクメンという概念が存在しない子育て環境」

幸福度ランキング5年連続1位は伊達じゃない!そのフィンランドでランキングに影響を及ぼしたと考えられる要素をいくつか見てみましょう。

ひとつめは、「質の高い社会保障制度」が挙げられます。

フィンランドでは、全ての人々に対し平等な社会保障および社会福祉・保健サービスを提供するために設計されています。全ての国民に手厚い保障を行うためには、当然国民の負担も大きくなります。2017年のGDPに対する社会保障費は30.9%を占めていることからも明らかです。

しかし、それに見合うだけの保障を享受できるからこそ、国民は負担を受け入れています。2019年にマリン首相がフィンランド史上最年少(34歳)で新首相に就任しましたが、社会保障の充実を優先課題に掲げる方針であることに変わりはありません。

※フィンランドの社会保障費(2017年)の内訳:疾病・保健22.1%,障害者支援9.4%,高齢者支援41.7%,家族及び子育て支援9.6%,失業対策7.1%,住宅2.7%,その他3%(出典:外務省「フィンランド基礎データ」より抜粋)

ふたつめは、「質の高い教育と子育てのしやすさ」です。

世界的にも評価が高い、フィンランドの教育制度。1クラス20人程度で授業が行われることが多く、教師の質も総じて高いと言われています。学力は世界でもトップクラスで、知識のインプットである読書量が多いのも特徴です。

また、子育てに関しては父親が携わるのは当然で、「イクメン」という概念すら当たり前すぎて存在しないそうです。「ネウボラ(フィンランド語で「助言の場」)」という子育て支援制度もあり、保健師がワンストップであらゆる相談に乗ってくれます。

みっつめは、「より良く生きるための働き方」です。

これこそが、フィンランドがコロナ禍でも幸福感に満ちた生活を実現できたことの答えではないかと考えています。

コロナ以前から在宅勤務3割を実現していたフィンランドでは、有休消化は100%で、まさに日本が目指す働き方改革を実現しています。午後4時を過ぎるとほとんどの人が退勤し、夕方からは、家族と過ごしたり、趣味や勉強に時間を使ったりするそうです。

さらにフィンランドでは法律で1日に2回のコーヒーブレイクが認められています。また、フィンランドの長期休暇は世界的にも長く、6週間もあるとか。それでも、一人あたりのGDPは日本の1.25倍です。

効率よく働くことで、ゆとりのある幸福な生き方が実現できていることがわかりますね。

【 フィンランドの幸福度が高い理由 】

- 社会保障制度が手厚い

- 教育制度、子育て支援制度が充実

- 効率の良い働き方を実現

10位ニュージーランド「世界初!幸せ予算」

ニュージーランドは幸福度ランキングトップ10の常連国で、幸福度で言えば世界でも高水準だと言えます。

そのニュージーランドが世界初の試みとなる「幸せ予算」を2019年から導入しました。既に高い幸福の更なる追求を国を挙げて行うための予算が「ウェルビーイングバジェット(Wellbeing budget)」=「幸せ予算」で、世界中で大きな話題となりました。

ニュージーランドのアーダーン首相が掲げたのが「経済的な幸福だけではなく、社会的な幸福を」という理念です。

2021年のWellbeing budgetでは、住居・都市開発、メンタルヘルス、ビジネス・科学分野のイノベーション、教育、などの分野に予算が充てられています。

(番外編)ブータン「世界一幸せな国の今」

ブータンもかつて「World Happiness Report」で上位を飾り、幸せな国だというイメージを持たれている方も多いかもしれません。しかし、それは、ブータンが「World Happiness Report」で1位であったからではなく、前国王である第4代ジグミ・シンゲ・ワンチュク国王が掲げた「GDP(国内総生産)よりもGNH(国民総幸福量)を重視する」と語ったことからきています。

南アジアに位置するブータン王国は、九州と同じくらいの面積の国で、2013年の幸福度ランキングでは、北欧諸国に続いて8位となりました。しかし、2019年版の調査で95位となって以降、ランキングに登場することはなくなりました。

ブータンは1971年に国連に加盟するまで、鎖国政策をとっており、今も非同盟中立政策を外交の基本方針としています。そのため、国外からの情報が少なかったため、「他国と比較する」ということをせずにいたので、幸福度が高かったという可能性があります。情報流入が加速した今、日本と同様「隣の芝生は青く見える」ようになってしまったのかもしれません。

現国王のワンチュク第5代国王が立憲君主制へ移行しましたが、ブータンは今も変わらず国王を愛し、国民の繁栄と幸福を目指した幸せな国であるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

発表されるたびに話題となる「幸福度ランキング」、内容を知ると意外なこともあったのではないでしょうか?

日本は54位ではありますが、私たち一人一人が幸せだと感じながら日々の生活を営んでいくための課題も見えてきたかと思います。

1位のフィンランドを完全に模倣することはできませんが、働き方ひとつをとっても、組織として変えていくためのヒントにしていただけたらと思います。

研修サービス「ALOTE(アロット)」で効率的に仕事する!「チームワーク」指導

弊社の多国籍キャリアアップ研修「ALOTE」では、効率的に現場を回すための「チームワーク指導」を行っております。

メンター/メンティー研修では初めて部下を持つ方にもわかりやすく、チームワークについてご指導します。

- 外国人を部下に持った指導役の社員様向けのメンター研修。

- 指導される側の外国人社員様向けのメンティー研修。

- メンターとメンティーをペアにして実践トレーニングをするペア研修。

上記の3つの研修を、貴社向けの個別カスタマイズをしてご提供いたします。

以下のリンクから、50ページ以上に及ぶサービス詳細&講義資料の一部を全部まとめて無料でダウンロードいただけます。