多文化共生の定義とSDGsとの関わりは?自治体や地域ぐるみの事例を具体的に紹介

初めまして。ALOTE事業責任者の小澤春奈と申します。<外国人と働く>をテーマに執筆しています。

外国人雇用の基礎知識から外国人の生活まで、様々な視点からお話ししていきます。

今回は「多文化共生」についてお話しします。

この記事を読めば、多文化共生とは何かが簡潔に理解できます。また、外国人との共生と協働のためにどのような取組が必要になるかをご説明します。

多文化共生とは?

多文化共生の定義

多文化共生の定義を総務省の報告書ではこう表現しています。

「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」(総務省:多文化共生の推進に関する研究会報告書より)。日本人も外国人も、区別することなく、地域の一員として、お互いに力を合わせながら、社会を発展させていく、という考えです。

具体的な取り組みとしては、

- コミュニケーション支援

- 生活支援

- 意識啓発と社会参画支援

- 地域活性化の推進やグローバル化への対応

- 推進体制の整備等

が挙げられています。

次の章では、上記の5つの取り組みの実例をご紹介します。

多文化共生とSDGs

多文化共生の実現は、国連が採択した「持続可能な開発目標」(SDGs)の項目とも合致します。

例えば、

- 3.「すべての人に健康と福祉を」

- 4.「質の高い教育をみんなに」

- 8.「働きがいも経済成長も」

- 9.「産業と技術革新の基礎をつくろう」

- 10.「人や国の不平等をなくそう」

- 11.「住み続けられるまちづくりを」

- 16.「平和と公正をすべての人に」

- 17.「パートナーシップで目標を達成しよう」

実はほとんどの項目に関わってくるのが、多文化共生です。

外国人の受け入れ、および、多文化共生の施策の変遷(~1980年代)

1951年、第二次世界大戦後の日本の主権回復を機に、入国許可権が連合国軍最高司令官(GHQ)から日本国へ戻されました。「出入国管理法」が公布・施行され、外国人が入国するようになりました。

1982年、日本国政府は、難民条約・難民議定書に加盟しました。それに伴い、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」が改正され、労働者を含む外国人がそれまで以上に入国するようになりました。

また、翌1983年、中曽根康弘首相(当時)の声掛けにより、留学生10万人計画が策定され、外国人留学生の受け入れも年々増加していきました。この計画は2003年に達成され、2008年福田康夫首相(当時)により、留学生30万人計画として再始動することになります。

しかし、労働者や留学生の受け入れを積極的に認める方針を打ち出した政府ではありましたが、建て前としては「外国人労働者は受け入れない」という姿勢を貫いたため、来日後の定住支援策は整備が遅れていました。1989年、自治省(現在の総務省)は「地域国際交推進大綱の策定に関する指針」により、姉妹都市交流や留学生受け入れを通した国際交流を推進しましたが、外国人との共生に向けての具体的施策はなされませんでした。

多文化共生の面で具体的な施策を打ち出してきたのは地方自治体です。

1970年代以降、外国人住民が増加した自治体が中心となり、独自に外国人定住施策を実施していきました。そして次第に、より体系的な外国人支援の必要性が認識されるようになっていきました。

外国人の受け入れ、および、多文化共生の施策の変遷(~1990年代)

1990年、政府によって入管法が改正され、在留資格の再編成が行われました。いわゆるバブル景気を反映し、外国人労働者の受け入れを狙ったもので、日系人の入国が容易になり、定住外国人が日本各地で増加しました。それでも、政府の方針は「外国人労働者、特に単純労働者は受け入れない」としたため、定住支援施策は地方自治体に丸投げ状態になっていました。

そこで、外国人が増加した地方の自治体や国際交流協会は、独自に対策を講じ、外国人への日本語教育や生活相談などを実施していきました。

外国人の受け入れ、および、多文化共生の施策の変遷(~2000年代)

政府が体系的な「多文化共生の推進」を始めたのは2000年代になってから。

2001年、外国人集住都市会議が発足し、自治体間の連携が進み出します。

2005年、総務省は、外国人集住都市会議などの要望を基に、地方交付税交付措置や「多文化共生推進プラン」の策定等の推進に動き出します。外国人を日本に定住する「生活者」としてとらえ、具体的に政策に落とし込む動きが見られるようになります。

2000年までの外国人労働者の実情としては、在日コリアンや日系人、研修生、技能実習生が急増し、従来日本人が従事してきた単純労働をカバーしていました。

また、リーマンショックにより雇用情勢が変化すると、非正規雇用や短期雇用の外国人労働者が増加し始めます。このころまでの外国人労働者の扱いは、不足し始めた労働力を一時的にしのぐための「雇用の調整弁」であったのが実情です。

2006年、総務省は「多文化共生推進プラン」を策定しました。これは、外国人住民への生活支援・コミュニケーション支援・地域との関わりのための体系的な取り組みを促進するものです。

2009年、「出入国管理及び難民認定法」改正法が公布され、在留資格の留学と就学が一本化されました。さらに、これまで特定活動のひとつであった「技能実習」が在留資格に格上げされ、労働者として扱われるようになりました。

外国人の受け入れ、および、多文化共生の施策の変遷(2010年代~)

2010年代以降は、本来は内需でまかなっていた分野の人手不足が一層深刻になりました。特に、福祉、農業、観光、建設、流通、製造、などの業界です。

2016年には、在留資格「介護」が創設され、EPAに基づく介護福祉士候補者の受け入れ以外でも、外国人が働ける土壌が作られました。

さらに、前述の人手不足の14業種は、2019年に在留資格「特定技能1号・2号」として、単純労働にも従事できる資格として外国人労働者の受けいれを促進していくこととなりました。つまり、持続可能な労働力として、地域社会に不可欠な人材としての存在感を増大させているのです。

また、2018年には関係閣僚会議で「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」が話し合われました。多言語での相談窓口の整備や日本語教育の推進、就職の際のマッチング支援などが盛り込まれています。

「多文化共生推進プラン」(通称「総務省プラン」、2006年)以降の取り組み状況

総務省は2006年以降もほぼ毎年、「多文化共生の推進に関する研究会」を開催してきました。2018年の新たな閣議決定などを踏まえ、2019年には研究会を再設置し、更に2020年9月にプランを改訂しています。これは、総務省プラン策定後の外国人住民の増加・多国籍化、在留資格の新設、社会経済情勢の変化等を踏まえた改訂です。(参考文献:総務省「多文化共生の推進に関する研究会」(令和元年11月1日~令和2年8月))。

また、2017年3月には、日本各地の多文化共生の取り組みをまとめた52事例を掲載した「多文化共生事例集」を発行しました。

最新版の令和3年度版では、従来の事例集に掲載された直近の状況を更新。さらに、総務省プランに置いて新規項目として盛り込まれた「ICTの活用」、「外国人住民との連携・協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応」、「留学生の地域における就職支援」、「感染症流行時における対応」等の取り組みを含めた59の新しい事例を追加し、合計97事例を取りまとめたものになっています。(出典:総務省「多文化共生事例集」令和3年度版)

多文化共生への取組事例とは

「多文化共生事例集」とは

「多文化共生事例集」令和3年度版とは、総務省多文化共生事例集作成ワーキンググループによって作成されました。

対象は、地方公共団体や地域国際化協会、NPO法人等の団体で、自薦他薦問わず、幅広く取り組み事例を募ったものです。その結果、181団体185事例の応募があり、多文化共生事例集作成ワーキンググループ構成員からの推薦48事例を合わせた233事例について検討を行い、97が事例集に掲載されています。

この章では、掲載された97事例から抜粋してご紹介します。

【 総務省プラン項目別の掲載事例数(計97事例) 】

- コミュニケーション支援

- 行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備(9事例)

- 日本語教育の推進(6事例)

- 生活オリエンテーションの実施(2事例)

- 生活支援

- 教育機会の確保(12事例)

- 適正な労働環境の確保(9事例)

- 災害時の支援体制の整備(11事例)

- 医療・保健サービスの提供(5事例)

- 子ども・子育て及び福祉サービスの提供(7事例)

- 住宅確保のための支援(3事例)

- 感染症流行時における対応(6事例)

- 意識啓発と社会参画支援

- 多文化共生の意識啓発・醸成(7事例)

- 外国人住民の社会参画支援(5事例)

- 地域活性化の推進やグローバル化への対応

- 外国人住民との連携・協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応(4事例)

- 留学生の地域における就職促進(5事例)

- 推進体制の整備等

- 多文化共生施策の推進体制の整備(3事例)

- 多文化共生の推進に係る指針・計画の策定(3事例)

多文化共生事例の紹介(1)コミュニケーション支援

①行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備

【東京都】NPO法人POSSE(平成31年「外国人サポートセンター」設置)

取組内容:労働相談、生活相談、行政の支援制度利用に向けた支援

支援方法:初回は電話かメール、その後は対面やWeb会議形式の面談も可能

対応言語:7言語(やさしい日本語・英語・中国語・韓国語・タガログ語・スペイン語・クメール語)

その他:大学生・社会人ボランティアをはじめとする年間200人以上のボランティアが参加。オンラインイベント開催、SNS上での情報発信なども実施。労働条件に関する街頭アンケート調査を取りまとめ、関係機関への待遇改善要望活動も実施。

取組のポイント:

- 動画、イラスト、図表等を使用してのわかりやすい説明手段でコミュニケーション

- 若者の興味関心を高めるため、外国人労働問題の勉強会を実施

- 若者世代が多い地域のため、学習者も支援者も若者が中心。

- SNSでの情報発信や、動画などを使用してのコミュニケーションが特徴的。

- 対応言語も7言語と多言語対応可能。

②日本語教育の推進

【愛知県】豊田市「とよた日本語学習支援システム」(現在は(公財)豊田市国際交流協会に委託)

取組内容:

- 日本語教室の開設・運営支援(学習者と日本語パートナーがわかりやすい日本語でコミュニケーション)

- eラーニングで日常会話や履歴書の書き方の学習支援

- とよた日本語能力判定

- プログラムコーディネーターや日本語パートナーの人材育成

支援方法:対面式の教室、eラーニング

対応言語:4言語(英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語)の翻訳付き動画や資料

取組のポイント:

- 「とよた日本語能力判定」による日本語レベルの明確化

- コミュニケーション重視の対話形式授業

(出典:総務省「多文化共生事例集」令和3年度版)

- 永住者・定住者が多い地域であるため、生活のための日本語指導に注力。

- わかりやすい日本語で日本語パートナーであるボランティアが学習支援。

- 独自の日本語能力判定を実施し、日本語レベルを明確化。

多文化共生事例の紹介(2)生活支援

⑦感染症流行時における対応

【静岡県】(公財)浜松国際交流協会「新型コロナウィルス感染症予防啓発動画」(令和3年「Hamamatsu United Against Covid-19!」制作)

取組内容:新型コロナウィルス感染症への予防・感染拡大防止を呼び掛ける動画の制作・配信

支援方法:動画制作・配信

対応言語:2言語(英語・ポルトガル語)

取組のポイント:

- 平時の防災イベントを通じ、外国人住民との関係構築

- 動画出演者のネットワークを通じ、情報を周知

(出典:総務省「多文化共生事例集」令和3年度版)

- 外国人住民独自のネットワークを活用し、情報発信。

- 多言語対応動画によるわかりやすい周知方法。

多文化共生事例の紹介(3)意識啓発と社会参画支援

⑦感染症流行時における対応

【大阪府】大阪市生野区「やさしい日本語から、つながろう」(平成30年開始)

取組内容:

- ステッカーなどのノベルティ配布を通じたやさしい日本語認知度向上

- やさしい日本語協力店の認定

- やさしい日本語交流イベント開催

①ステッカーなどのノベルティ配布を通じたやさしい日本語認知度向上

②やさしい日本語協力店の認定

③やさしい日本語交流イベント開催

支援方法:やさしい日本語認知度向上活動

対応言語:1言語(やさしい日本語)

その他:開始2年で「やさしい日本語協力店」174店舗。交流イベント来場者600人以上。

取組のポイント:

- ノベルティは汎用性の高いデザインを採用し、自由にダウンロード可能に。

- 交流イベントでは企画段階からの参加を促し、関係者同士のつながり強化。

(出典:総務省「多文化共生事例集」令和3年度版)

- 商業施設などへ協力を仰ぎ、官民一体の活動を展開。

- やさしい日本語認知度向上のツール(ノベルティ)活用のハードルを下げたこと。

多文化共生事例の紹介(4)意識啓発と社会参画支援

①外国人住民との連携・協働による地域活性化の推進・グローバル化への対応

【北海道】株式会社NAC(ニセコアドベンチャーセンター)「通年観光の実現と雇用創出」(平成7年事業化)

取組内容:ラフティングをはじめとするアクティビティの事業化により雇用創出

支援方法:通年観光の実現による雇用機会の創出や地域の活性化

取組のポイント:

- アクティビティの普及により、外国人観光客や労働者が通年で滞在できる環境を実現。

- 業界横断で安全確保の取り組みを実施。

総務省「多文化共生事例集」令和3年度版)

- 外国人向けのウィンタースポーツ中心の観光事業を通年化することに成功。

- ラフティング以外のアクティビティや宿泊施設も充実させ、滞在期間の長期化に成功。

- 長期滞在者や移住者の増加により、地域のグローバル化・活性化が実現。

いかがでしょうか。

ひとくちに「多文化共生」とは言っても、その切り口は非常に複雑です。

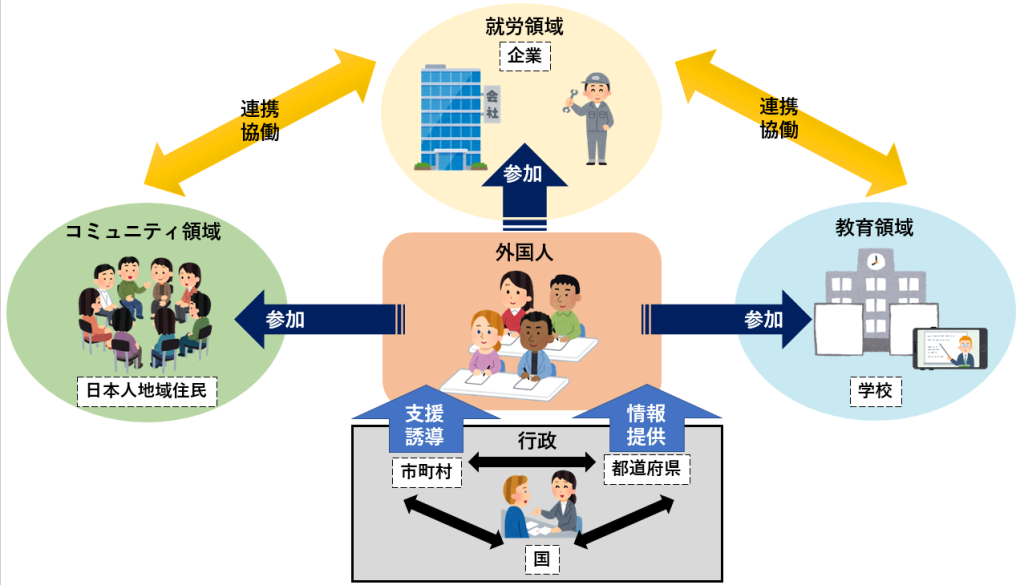

また、社会情勢・経済情勢によって、外国人住民の生活者としての地域社会への関わり方は変化させていかなければなりません。外国人と行政だけではなく、地域ぐるみ・国家ぐるみでの取り組みが必要となってくるのです。

多文化共生化への今後の課題

前述のような多文化共生の好事例は多数あるものの、今後の展開には課題も山積しています。

外国人との共生・協働を目指すために、具体的な取り組みはどのようなものが考えられるでしょうか?

課題①多文化共生の体制づくり

ひとつめの課題は、体制づくり、いわゆる「制度の壁」をクリアしていかなければなりません。

具体的には入管法を中心とする基本法の制定や各省庁の横断的な体制の整備が必要になるでしょう。特に外国人関連の関係省庁の連携が必要になるため、法務省(出入国管理庁)、総務省、地方自治体、国際交流協会などの協力関係を強化が不可欠です。

また、その連携を担うための担当職員の増員や人材育成が急務であることは言うまでもありません。

そのためには、官民さまざまな多文化共生の取組状況を把握し、事業の進行管理を行うことも有効です。関係省庁内に常設の検討委員会や研究会を設置し、定期的に調査検討を重ねていく必要があります。

課題②外国人住民への情報発信強化

ふたつめの課題は、情報発信強化、いわゆる「ことばの壁」対策です。

2019年6月、「日本語教育の推進に関する法律(「日本語教育推進法」)が参議院で可決・成立しました。国内外の外国人への日本語教育の充実・拡充を促すための法律です。成立の背景には、国内における日本語費母語話者の急増とその対策の急務が挙げられます。

外国人住民の中には、日本語能力が十分でない人も多く、日本語が十分に理解できないことや、情報が正確に伝わらないことにより誤解が生じています。日本語での適切な情報入手、さらには自らの意思を伝えるコミュニケーションを図ることができなければなりません。

また、彼らの中には、生活する上での制度を知らない・理解していないことが理由で、必要なサービスが受けられていない人も少なくありません。しかし、住民である以上、日本人と同様に住宅、教育、就労、医療、防災など、様々な分野のサービスが必要であることは間違いありません。

具体的には、遠隔通訳や自動翻訳の活用、やさしい日本語の普及などが挙げられます。

特に重要な役割を担うのが「やさしい日本語」の普及です。

※ こちらの記事で詳しくご説明しています。< 日本語教師が教える「やさしい日本語」の言い換え術!5割増しで伝わる情報伝達とは? >

「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも簡単で、外国人にもわかりやすい日本語のことです。これを使うことで、日本語があまり得意でない方とも話すことができます。「やさしい」には、2つの意味が込められています。かんたんな言葉を表す「易しい」。そして、相手に配慮する「優しい」気持ちで話す。いくつかのポイントさえわかれば、誰でも使うことができます。

多言語対応ももちろん有効です。しかし、「生活者」としての外国人との関わりを考えていくのであれば、日本語でのコミュニケーションなしでは成立しない場面も多く存在するのです。

研修サービス「ALOTE(アロット)」での「やさしい日本語」指導

弊社の多国籍キャリアアップ研修「ALOTE」では、「やさしい日本語」を使ったメンター/メンティー研修を行っております。

- 外国人を部下に持った指導役の社員様向けのメンター研修。

- 指導される側の外国人社員様向けのメンティー研修。

- メンターとメンティーをペアにして実践トレーニングをするペア研修。

上記の3つの研修を、貴社向けの個別カスタマイズをしてご提供いたします。

以下のリンクから、50ページ以上に及ぶサービス詳細&講義資料の一部を全部まとめて無料でダウンロードいただけます。

課題③生活環境・就労環境の整備

みっつめの課題は、生活・就労環境の整備です。この課題解決には、「こころの壁」を取り払い、社会の構成員として共生・協働していく日本人の協力が不可欠になります。

外国人住民の滞在が長期化することに伴い、非日本語母語話者が急増しています。近年、産業構造、就労構造の変化に伴い、さまざまな事業所で外国人が就労するようになったためです。彼らの中には、就職後、言葉の問題などで離職してしまう人がいますが、日本で生活するには日本語での意思の疎通が欠かせません。そのため、外国人労働者の日本語能力の向上の支援が課題となっています。また、失業や労働災害など、就労上のトラブルに対する支援も求められています。

そのためには、教育委員会や教職員ばかりではなく、市役所の各担当課間の連携、日本語ボランティアや学校支援ボランティア等の協力体制など、広範な人々が取り組む必要があります。

また、共生・協働していく日本人とのこころの距離の問題もあります。外国人相手の場合、距離を置いたり、コミュニケーションを避けたりする日本人も少なからずいます。一方、外国人側も、日本人との文化や生活習慣の違いから、積極的な関わりを避ける人もいます。双方が共に社会を担う地域の構成員としてお互いを理解し尊重し合うことが必要です。

多文化共生が目指すもの

現在の日本における外国人の存在感は日に日に増しています。

グローバル化により、地球規模で人の移動が活発化している現在。日本全国で、外国人の人口が急増。街中で、職場で、日常生活の範囲内での外国人との触れ合いは決して珍しいことではなっています。つまり、日本人と外国人が、共に地域社会を形成していくことが求められているのです。

生活者としての外国人との共生は、「制度の壁」「ことばの壁」「こころの壁」を取り除かなければ、成立しないでしょう。

外国人が地域活動に参加することは、人と人のネットワークを拡げ、地域社会に新しい活力を生み出す原動力となります。「お客さん」としてではなく、地域の担い手として活躍してもらうための環境づくりが重要になります。

また、日本人にとっても、地域の魅力を再発見し、国際理解が深まるきっかけになりえるのです。多文化共生の意識を深めることは、私たちひとりひとりが安心して気持ちよく暮らすことのできる地域づくりにつながります。

研修サービス「ALOTE(アロット)」での「多文化共生・協働」指導

弊社の多国籍キャリアアップ研修「ALOTE」では、「多文化共生・協働」を含めたメンター/メンティー研修を行っております。

- 外国人を部下に持った指導役の社員様向けのメンター研修。

- 指導される側の外国人社員様向けのメンティー研修。

- メンターとメンティーをペアにして実践トレーニングをするペア研修。

上記の3つの研修を、貴社向けの個別カスタマイズをしてご提供いたします。

以下のリンクから、50ページ以上に及ぶサービス詳細&講義資料の一部を全部まとめて無料でダウンロードいただけます。