今のやり方じゃもったいない!コーチングとティーチングの違いを理解して使い分ける。部下育成のためのスキルとは?

初めまして。ALOTE事業責任者の小澤春奈と申します。<外国人と働く>をテーマに執筆しています。

外国人雇用の基礎知識から外国人の生活まで、様々な視点からお話ししていきます。

今回は「コーチングとティーチング」についてお話しします。

この記事を読めば、コーチングとティーチングの違いが理解できます。また、部下育成のための2つの使い分けの方法を学ぶことができます。

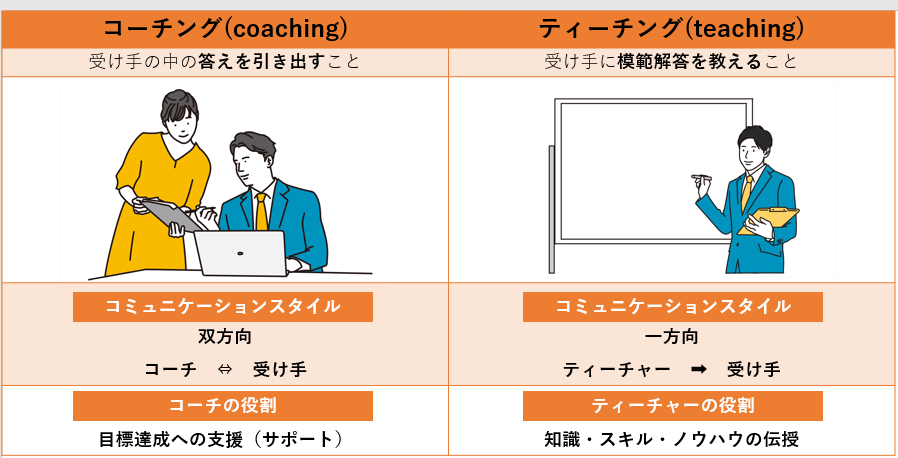

「コーチング」と「ティーチング」の特徴と違いとは?

コーチング(Coaching)の意味

「コーチング」は、英語の「コーチ(coach)」が由来です。「コーチ」とは馬車を指し、馬車で目的地まで運ぶという意味があります。

「人を目的地まで運ぶ」すなわち「部下を目標達成まで支援する」。目的地まで進むのはあくまでも部下で、そのサポートをする指導手法をコーチングと言います。

コーチングでは、受け手(部下)が自らが答えを導き出せるよう、支援に徹します。受け手の話をよく聞き、適切な質問をすることで受け手から答えを引き出さなければなりません。できるだけ、受け手が自力で目的を達成するようにするのがコーチ側の役目です。

そのため、コーチングにおけるコミュニケーションは必ず双方向となります。受け手本人の能力を引き出せるように、コミュニケーションで導きます。また、基本的に1対1で行われるという特徴があります。

ティーチングと異なる点は、受け手の中に目標達成のための答えがある、ということ。その答えを実現させるための行動を促し、導くのがコーチングです。

ティーチング(Teaching)の意味

「ティーチング」は、英語の「教える(teach)」が由来です。イメージとしては、学校で教師が生徒に、黒板の前で授業をしているのを思い浮かべてください。まさにあれが、ティーチングです。

ティーチングは、「ティーチャー(teacher)」つまり、教師あってのもの。経験豊富な「教師」から「生徒」に、自分の持っている知識や技術などを伝授する方法です。

そのため、ティーチングでのコミュニケーションは一方向になりがちです。受け手である「生徒」の中には、目標達成のための知識やスキル・ノウハウが足りません。ですから、「教師」の持っているものを教え与える必要があります。

コーチングと異なる点は、受け手は目標達成への答えを持っていないということ。受け手に対し「答え=模範解答」を提示するのが、ティーチングです。

コーチングの特徴は「答えを引き出す」

指導法の特徴として、コーチングが重視しているのは「答えを引き出す」こと。

そのための手法として用いられているのが、「適切な質問をする」ことなのです。具体的に行動を指示したり、答えを教えたりすることをしないのが原則。受け手が自分で考えて、答えを導き出せるように促します。

あくまでも、コーチの役割は「支援(サポート)」です。主役は受け手側なのです。

受け手は、自分の中から答えを出せたことで、自らの行動に対する納得感が増します。「これでいいんだ。これが自分なりの答えなんだ」と腑に落ちるのです。それは、コーチから与えられたものではなく、自ら導き出せたからに他なりません。

また、目標に向けての意思決定したあと、モチベーションを維持して行動に移せるというのも、コーチングの特徴です。

ティーチングの特徴は「模範解答を教える」

指導法の特徴として、ティーチングは「模範解答を教える」ことを重視しています。

受け手に質問して答えを考えさせるコーチングとは異なり、ズバリ答えを与えるのがティーチングです。受け手に与える答えは、行動への具体的なアドバイスも含みます。

ティーチャーの役割は、自らが持っている知識・スキル・ノウハウを伝授すること。可能な限り言語化し、受け手の再現性が高くなるように努めます。

ティーチングは「教師が生徒に教える」というイメージの通り、一方的に与えられるもの。指導者から指導を受ける側への一方通行とも取れる指導法です。ティーチャーは、ティーチングするにあたって、明確な答えを持っている前提で行われます。

各種教育機関、研修などでもよく見られる指導方法です。

研修サービス「ALOTE(アロット)」で「コーチング・ティーチング」指導

弊社の多国籍キャリアアップ研修「ALOTE」では、「コーチングとティーチング」を使ったメンター/メンティー研修を行っております。

初めて部下を持つ方にもわかりやすく、コーチングとティーチングについてご指導します。

- 外国人を部下に持った指導役の社員様向けのメンター研修。

- 指導される側の外国人社員様向けのメンティー研修。

- メンターとメンティーをペアにして実践トレーニングをするペア研修。

上記の3つの研修を、貴社向けの個別カスタマイズをしてご提供いたします。

以下のリンクから、50ページ以上に及ぶサービス詳細&講義資料の一部を全部まとめて無料でダウンロードいただけます。

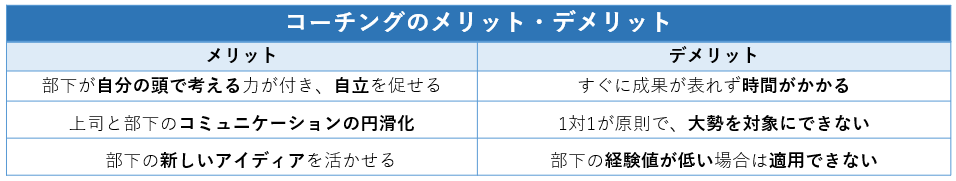

コーチングのメリット・デメリット

コーチングのメリット

コーチングのメリットは主に下記の3つです。

ひとつめは、「部下が自分の頭で考える力が付き、自立を促せる」ということ。

コーチングは相手のポテンシャルを引き出すため、自発的な行動を部下に求めます。受け身ではなく、能動的に部下に考えさせ、行動させるように促すのがコーチングです。これによって、自立型の人材育成が可能になります。未来の予測が難しい世の中で、これは大きな強みになります。ティーチングとは違って、指導者の能力以上の実力が発揮できるようになるケースも多くみられます。

ふたつめは、「上司と部下のコミュニケーションが円滑になる」ということ。

コーチングは、原則1対1で実施されます。上司からの適切な質問によって、部下の中にある答えが導き出されていきます。自然と、上司と部下のコミュニケーション量が増え、円滑になることで、通常の業務にもいい影響を及ぼすことが期待できます。

みっつめは、「部下の新しいアイディアを活かせる」ということ。

既存の考え方に縛られない、若手社員の発想を活かすことで、時代に即した新しい方向性を発見できる可能性もあります。部下は自分で答えを見つけ出すことで自信がつき、次のステージに向けてのモチベーション向上が見込めるでしょう。

コーチングのデメリット

コーチングのデメリットは主に下記の3つです。

ひとつめは、「すぐに成果が表れず時間がかかる」ということ。

コーチングは、一方的に答えを教え、相手に押し付けるようなことはしません。適切な質問によって、相手の中にある答えを引き出すためにコミュニケーションが双方向で行われます。場合によっては、なかなか相手から答えを引き出すことができなかったり、相手がうまく実行に移せないことも考えられます。その場合、コーチングにかかる時間は長くなり、成果も即座に出ない可能性があります。

例えば、新卒社員に締め切り直前の資料作成を頼む場合。ある程度は明確な指示や丁寧なティーチングを意識した方がスムーズです。もちろん長期的にみればコーチングの有効性は明らかではあります。しかし、短期的に緊急性の高い行動が求められるような場面には向かないといえそうです。

また、コーチングの手法はティーチングよりも複雑であるため、指導する側が習得するのにも時間がかかることも考えられます。特にコーチングによって、受け手が答えを導き出せるかどうかは、指導する側のマネジメントスキルにも影響を受けることも少なくありません。そのため、属人的になりやすく、指導者によってばらつきが出てしまうため、習得が難しいという一面もあります。

ふたつめは、「1対1が原則で、大勢を対象にできない」ということ。

これは、ティーチングのメリット・デメリットと真逆になります。コーチングは、相手によって個々に対応する必要があるため、グループやクラス単位での指導ができません。

みっつめは、「部下の経験値が低い場合は適用できない」ということ。

相手の中にある実力を引き出すため、指導を受ける側にも最低限の実力や経験値が求められます。特に時間をかけて実施するものであることから、部下のスキルに合わせ、中長期間で育成に取り組めなければならないのです。

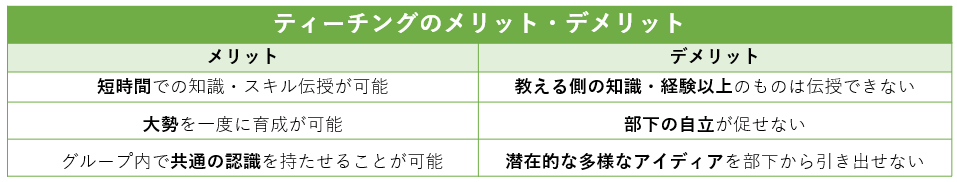

ティーチングのメリット・デメリット

ティーチングのメリット

ティーチングのメリットは主に下記の3つです。

ひとつめは、「短時間での知識・スキル伝授が可能」ということ。

一方向の情報伝達で、「模範解答を教える」のがティーチングの特徴です。一方通行のコミュニケーションで指導するため、主体は教える側のティーチャーであり、知識・スキル伝授は短時間で収まる傾向にあります。

ふたつめは、「大勢を一度に育成が可能」ということ。

ティーチングでは、クラス単位での大勢の相手を一度に指導することができます。教室で、一人の教師が大勢の学生相手に授業をするイメージです。よって、大人数での研修にはティーチングの指導法が用いられることが多いのです。

みっつめは、「グループ内で共通の認識を持たせることが可能」ということ。

メリットのふたつめ「大勢を一度に育成」できるということは、同じ内容で指導された人間は、同じ認識を持っているということが言えます。つまり、グループ内で認識が異なることがないため、情報の食い違いやコミュニケーションギャップは発生しにくいとも言えるでしょう。

ティーチングのデメリット

ティーチングのメリットは主に下記の3つです。

ひとつめは、「教える側の知識・経験以上のものは伝授できない」ということ。

日本語教師としての経験からも言えることなのですが、自分の知識・スキルなどが100であれば、教えられるのは80もありません。準備したこと、教えたいと考えていたことの50%が理解してもらえればいい、という覚悟を持って授業に臨んでいます。

ティーチングで、教わる側が120を要求していた場合、ティーチャーの知識が100しかないのではその要求は絶対に満たせないのです。

ふたつめは、「部下の自立が促せない」ということ。

ティーチングは、新入社員や業界未経験者への教育で役立つ一方、自主性が育ちにくいのもまた事実です。上司がティーチングのスタイルを長く続けてしまうと、部下は自分で考えられなくなってしまいます。指示待ちばかりしていて、すぐに上司に答えを求めてしまうようになる可能性があるため、ある一定の時期でコーチングに切り替える必要が出てきます。

みっつめは、「潜在的な多様なアイディアを部下から引き出せない」ということ。

ティーチングでは、相手に考えさせるのではなく、「模範解答を教える」のが特徴です。つまり、既存の考え方を使って指導するため、部下から新しいアイディアを引き出すことができません。企業にとっても、次の世代を担う若手社員のアイディアを活かせないのは痛手が大きいですね。

コーチングが効果的なケース

実際のビジネスの場において、コーチングとティーチングは適切に使い分ける必要があります。場面によっては、特性をよく理解したうえで、状況に合わせて選ばないと、逆効果になることも。

では、コーチングが効果的なケースはどのような場合が考えられるでしょうか。2つご紹介します。

対象者にある程度のスキルや経験がある場合

コーチングは、対象者の中にあるポテンシャルを引き出す指導法です。つまり、ある程度のスキルや経験が対象者に備わっている場合は効果的に働きます。

具体的には、営業部に所属する部下に対して、営業のやり方を考えさせる場合。どのようにすれば新規顧客を獲得し自身の売り上げアップができるかを考えさせ答えを引き出します。このように模範解答が決まっておらず、アイディアを新しく創出させる場合に効果的です。

緊急性は低いが重要な内容を教える場合

また、コーチングは時間をかけて1対1でじっくりと教育を行っていく手法です。緊急性は高くないが、重要な内容を教える場合は非常に有効です。

具体的には、将来を見据えての中長期キャリア形成の内容や、もし部下を抱えてチームを任されることになった際のチームマネジメント方法などを指導する際に効果的です。

ティーチングが効果的なケース

実際のビジネスの場において、コーチングとティーチングは適切に使い分ける必要があります。

「コーチングこそ最良の指導法」のように思われるかもしれませんが、時と場合を考慮し、ティーチングで指導するほうが効果的な場合もあります。

では、ティーチングが効果的なケースはどのような場合が考えられるでしょうか。2つご紹介します。

対象者のスキルや経験が乏しい場合

ティーチングでは、答えが明確に定まっている内容を大勢に一度に指導することに長けています。グループ共通で理解する必要がある情報を伝達する際に有効なためです。

例えば、新入社員研修や中途入社社員への研修など。対象者のスキルや経験が乏しいと事前にわかっている場合に効果的です。 具体的には、電話応対やビジネスマナー、社内ツールの利用方法などを教える際にティーチングが効果的です。

緊急性の高い業務の場合

また、ティーチングは短時間で相手に情報を伝達することが可能です。緊急性の高い業務を部下が担当している場合は、部下に的確に対応してもらうために、ティーチングの手法で「模範解答を教える」のが最適解。

具体的には、顧客からのクレーム対応や業務上のミスのリカバリーなどの際は緊急的な対応が求められます。ティーチングが効果的でしょう。

コーチングとティーチングを組み合わせるのが効果的なケース

通常のセオリ―であれば、初期の指導ではティーチングが効果的であることが多いかもしれません。しかし、緊急度が低いものについては、初期の段階からコーチングを取り入れてみることも大切でしょう。

相手のスキルが低い場合でも、自立性を促す目的であれば、コーチングが効果的です。ティーチングばかり行っていると、部下に自分で考える習慣を身につけさせることが難しくなってしまうからです。

また、相手のスキルが高く、コーチングを行っている場合、基本的には相手に答えを提示せず自分で考えさせるという手法をとります。しかし、最終的な目標達成を確実にするためには、場合によっては一部アドバイスを与えるなど、ティーチングの要素を取り入れることも考慮しましょう。

コーチング・ティーチングそれぞれにメリット・デメリットがあります。両者の特性を理解したうえで、そのときの状況に合わせて、部下を効果的に育成できる方法を適宜選んでいきましょう。

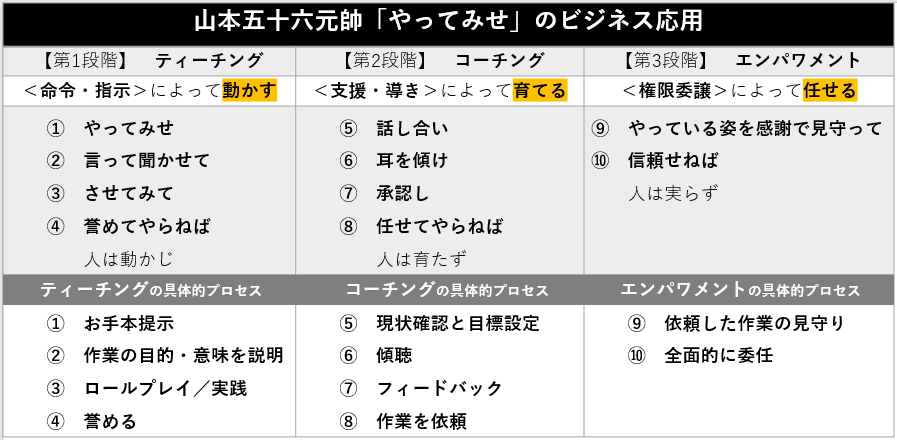

山本五十六元帥の「やってみせ」

山本五十六ってどんな人?

山本五十六(やまもといそろく)生没年(1884年4月4日 〜 1943年4月18日)

山本五十六は、大日本帝国海軍の第26.27代連合艦隊司令長官です。1943年4月、南方戦線を視察中、米軍機に要撃され戦死しました。戦死時の階級は海軍大将で、死後元師を追贈されました。皇族・華族でない平民出身でありながら、没後は国葬で送られました。

山本元帥は、海軍大学校を卒業後、駐米大使館付武官、空母赤城艦長などを歴任。太平洋戦争では真珠湾攻撃をはじめ、作戦全般を指揮しました。

明朗な性格で、部下や同僚から非常に高い信頼を寄せられた人物でした。山本元師は当時の欧米事情にも詳しく、日独伊三国軍事同盟や日米開戦に最後まで反対していました。

山本五十六の名言(格言)

人格者として知られた山本五十六元帥。旧日本海軍軍人の中でも傑出した名将として、海外でも高く評価されています。

また、多くの金言を残しました。その中でも有名なものに「やってみせ」の格言があります。

「やってみせ 言って聞かせて させてみせ 誉めてやらねば人は動かじ」。

一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

今の言葉に直して、補足するとこのようになります。

「まず、自分がお手本としてやって見せます。そして、説明をして理解してもらうのです。その後、説明した通りにできるか実践させます。それに対して誉めてあげないと、人を動かすことはできないでしょう。」

実はこの格言には続きがあります。全文はこちらです。この3つの文章は、ビジネスにおける人材育成に当てはめることができます。

- やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば人は動かじ。

話し合い 耳を傾け 承認し 任せてやらねば人は育たず。

やっている姿を感謝で見守って 信頼せねば人は実らず。

(出典:国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)

山本五十六元帥の「やってみせ」による人材育成方法

【第1段階】ティーチング

ティーチングで行うことは、「模範解答を教える」ことです。教えたことを教えたとおりにできるかどうかは、その後の部下指導に懸かってきます。

では、実際にティーチングによる部下指導をする場合、どのようなプロセスが必要か。山本五十六元帥の「やってみせ」を具体的なプロセスに置き換えてみました。

やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば人は動かじ。

- お手本提示

- 作業の目的・意味を説明

- ロールプレイ/実践

- 誉める

ティーチングで教えた内容を基に、部下に行動を起こさせるためのプロセスがこちら。

1. まずは自分が手本となって「やってみせること」です。リーダーの良いモデルを部下が観察し、作業を行う際の見通しがつきます。

2. 次に、「言って聞かせて」で、仕事の意義や重要性を伝えます。「なぜその作業が必要なのか」。「〇〇さんにやってほしい理由」。「自分の仕事がその後どのようにつながっているのか」など。具体的に伝え、しっかり理解してもらうことが重要です。

3. 「させてみせ」は、部下に成功体験を積ませるためにやらせてみます。これによって部下は実践を積み、次への自信につながります。その際、レベル設定は重要になります。最初は簡単なものから、徐々にベイビーステップで段階を上げ、ややチャレンジレベルのものまで経験させましょう。

4. ティーチングの最後は「誉めてやること」。部下の行動に対して、ポジティブなフィードバックを行います。

誉めてやることで、次の目標に対するモチベーション向上につながります。注意したいこと、叱りたいことがあっても、ひとまずは部下の働きを評価しましょう。

【第2段階】コーチング

コーチングでは、「答えを引き出す」ことに重点を置きます。

既に部下の中に、知識・スキル・ノウハウは備わっているはずです。では、そこから答えを部下自らが導き出すためにはどのようなプロセスが必要になるでしょうか。

山本五十六元帥の「やってみせ」続きの文章から、具体的なプロセスを書きだしました。

話し合い 耳を傾け 承認し 任せてやらねば人は育たず。

- お手本提示

- 作業の目的・意味を説明

- ロールプレイ/実践

- 誉める

- 現状確認と目標設定

- 傾聴

- フィードバック

- 作業を依頼

5. まずは、「話し合い」によって、部下の作業内容の確認と目標設定を行います。コーチングの場合、部下に対して一方的に作業のやり方を指示することはありません。適切な質問によって、部下が持っている情報を一緒に整理し、目標に向かってどのような行動をとるべきかを確認しましょう。

6. 次に、「耳を傾け」ることで、部下の本当に言いたいことを引き出します。コーチングによる導きによって、目標達成へ順調に進行することばかりではありません。躓きや悩みなどが部下の中にくすぶっていたとしたら、それに対し耳を傾けましょう。「傾聴」のポイントは、「受容=相手をそのまま受け入れること」と「共感的理解=価値観の違う相手を理解しようとすること」の2点です。注意深く、正確に、真摯な態度で話を聞くことが重要です。

7. 部下の行動に対しては「承認し」、適切なフィードバックを行います。相手を認める大切さを伝えることをしなければ、長期的にひとは育たないということです。ティーチングの④では、「誉める」ことを重視しましたが、持続的成長を期待するのであれば「フィードバック」も必要です。単純に誉めるだけではなく、認めるべきところは認め、部下の成長を促すようなフィードバックを行いましょう。

8. 最後に、次の段階を見据えて「任せる」プロセスに進みます。コーチングによって、部下が能動的に考え、行動することで成果が出たのであれば、コーチの手を少し放す段階に来ています。⑤~⑦でコーチングしながら行った作業を、今度は部下に任せてみましょう。

【第3段階】エンパワメント

エンパワメント(エンパワーメントとも表記する)は「権限委譲」という意味です。

ティーチングでは答えを教え、コーチングでは支援によって部下を導きました。エンパワメントは自分の持っている権限を部下に渡し、仕事を委託します。

山本五十六元帥の「やってみせ」続きの文章では、以下のように記されています。

やっている姿を感謝で見守って 信頼せねば人は実らず。

- お手本提示

- 作業の目的・意味を説明

- ロールプレイ/実践

- 誉める

- 現状確認と目標設定

- 傾聴

- フィードバック

- 作業を依頼

- 依頼した作業の見守り

- 全面的に委任

9. 権限委譲によって部下に任せたら、「やっている姿を感謝で見守る」ことに徹します。部下の成長を感謝の気持ちを持って見守り、決して手出し口出ししないことです。プレイイングマネージャーのままでいては部下はこれ以上成長しません。次の世代に任せることで、部下の成長ひいては会社の成長の機会にもつながるという認識を持ちましょう。

10. そして、権限委譲をするからには「信頼し」、全面的に委任する姿勢を貫きます。これは決して「全てを部下に丸投げする」ことではありません。適切に見守りつつ、報告はきちんと受けましょう。結果責任については、部下ではなく自分が請け負うことを明らかにすることで、部下は目標達成に向けて努力するでしょう。そのためには、部下との間で「任せた・任された」に関する認識の乖離が起きないよう、事前に話し合うことが重要です。

まとめ

コーチングの基本は、「相手の中の答えを引き出す」こと。

相手の相手の話に耳を傾け、自主性を尊重して任せることが重要です。

具体的な改善方法などをアドバイスするよりも、「なぜそれが問題だと思うのか「」「望ましい結果は何か」などの問いかけが必要になります。相手が自ら考えることを促す質問を、いつ、どのように、投げかけてあげられるかがコーチの腕の見せ所。

そんなコーチングが特に効果的なのは、1対1の場面です。

四半期目標の達成確認など、相手の成長を促したい場面。命令や指示がなくても自ら行動を起こせる人材が育つコーチングは、成長するための組織づくりにおいて欠かせません。

ティーチングの基本は、相手に「模範解答を教える」こと。

具体的なやり方や手本を見せることで、教える側が正解を提示します。そのため、まだ相手の中に答えが見つかっていない状態であれば、効果的です。

例えば、新入社員への教育といった場面で実践するのがいいでしょう。

また、本編の山本五十六元帥の格言「やってみせ 言って聞かせて させてみせ 誉めてやらねば人は動かじ」。ここでも言われているように、ティーチングでは段階を踏むことが大切です。一足飛びに教えようなどど決して焦らず、相手が理解したかを確認しながら進めていってください。

そして、相手が行動したことを「誉める」ことで、相手の承認欲求を満たすことができます。相手が「できて嬉しい」と感じる瞬間を大事に、より相手が成長できるように指導していきましょう。

コーチングとティーチングをうまく活用して、新しいチーム作りに取り組んでいっていただきたいと思います。

ピンバック: 部下の育て方に正解はない!ケーススタディーで学ぶ部下への接し方(アプローチ方法)の定説と逆説 |

ピンバック: こんな上司は有能?無能?できる上司が実践する優秀な部下の育て方とは? 部下指導の選択肢③ |