こんな上司は有能?無能?できる上司が実践する優秀な部下の育て方とは? 部下指導の選択肢③

初めまして。ALOTE事業責任者の小澤春奈と申します。<外国人と働く>をテーマに執筆しています。外国人雇用の基礎知識から外国人の生活まで、様々な視点からお話ししていきます。

今回は「優秀な部下の育て方」についてお話しします。

この記事を読めば、上司として取るべき行動のついて理解できます。また、選択肢を複数準備しておくことのメリットについても解説しています。

この記事は、

島原隆志著、ぱる出版「はじめて部下を持ったら インバスケット式上司の複眼思考法」2015年

を参考文献としました。是非、最後までお読みください。

理想の上司としての行動の「複数の選択肢を持つ」とは具体的に?

部下に対する上司としての行動についてお話ししていくのですが、「複数の選択肢」とは具体的にどういうことか、例を挙げてご説明したいと思います。

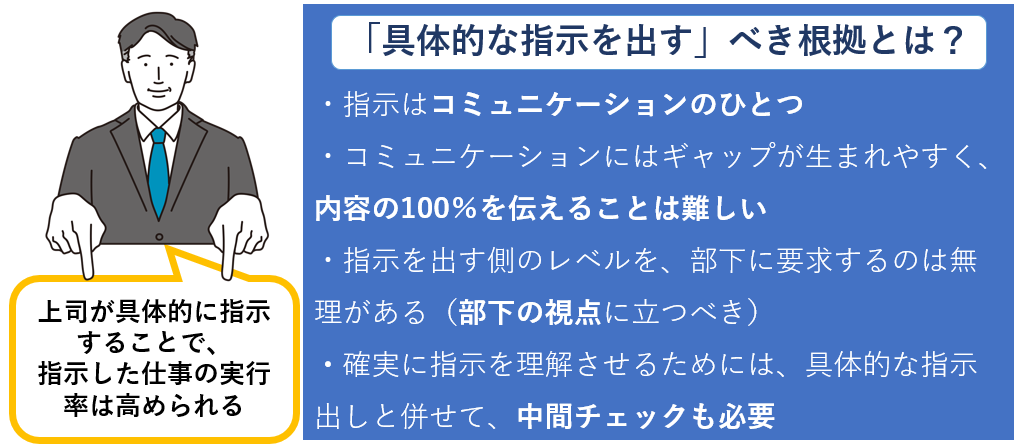

まず、上司としての行動の定説のひとつ「具体的な指示を出す」と、その逆説「あいまいな指示でいい」との考え方の違いを見ていきましょう。

「この説の場合の根拠はこれだ」「こういう考え方もあるのではないか」という2例を挙げてみました。ご自身の考え方に近い方、または、ご自身の置かれた環境に適しているのはどちらか、想像しながら読んでみてください。

定説「具体的な指示を出す」べきだという根拠は?

ひとつめは、「具体的な指示を出す」べきだという考え方の根拠についてお話しします。具体的な指示を出すことの効果は、仕事の効率化。具体的に指示を出すことで、仕事の実行率は飛躍的に向上します。

チームで仕事をする場合、他人とのコミュニケーションは必須です。しかし、チームメンバーは多種多様な人材が集まっているため、指示を確実に実行してもらうためにはコミュニケーションギャップ(情報伝達の差異)を最小限にし、相手に伝える必要があります。

その際、上司として経験を積んできた自分と、部下である相手のレベルが同じだと考えてはいけません。「このくらいの指示ならあいまいな伝え方でもわかるだろう」という考えを捨て、部下の視点に立って、具体的な指示を出す必要があります。

具体的な指示であれば、仕事の実行率はより確実なものとなり、中間チェックをして途中経過を確認することで、更に精度を上げることが可能になります。

逆説「あいまいな指示でいい」という根拠は?

ふたつめは、「あいまいな指示でいい」という考え方の根拠についてお話しします。この考え方の根底にあるのは、「部下を成長させるためには考えさせる機会が必要」ということです。

細かい指示を与える上司の下では、部下は自ら考えることをしなくなります。細かい指示を与え続けないと、部下は自分の考えで動けなくなるのです。部下を成長させるためには、敢えて細かい指示を出さず、部下が自ら考えるように導くことが必要になります。

その際、部下に考えさせるとどうしても、時間がかかったり、ロスが生まれたりします。部下は上司のあなたと同じレベルでの考察ができないため、考える時間を与えるとついイライラしてしまうこともあるでしょう。

しかし、この「考えさせる時間」は部下が成長するためには必要なこと。言わば「投資」なのです。投資をしなければリターンを得られないのと同じで、多少のロスを覚悟しなければ、部下の成長は実現できません。

このまま部下が成長せず、面倒を見続ける覚悟があるのであれば別ですが、部下の将来を考えれば是非成長のチャンスを与えてみてください。

ケーススタディーで学ぶ部下の育て方3選

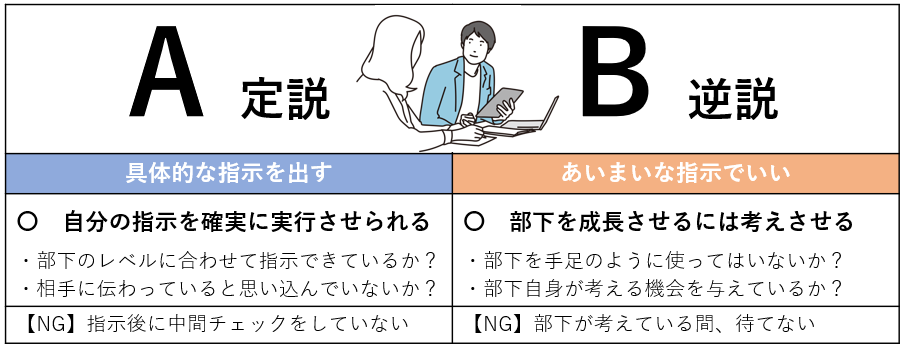

定説「具体的な指示を出す」、逆説「あいまいな指示でいい」はどっちが正解?

では、「具体的な指示を出す」「あいまいな指示でいい」の考え方の違いと注意すべき点を比較してみましょう。

「具体的な指示を出す」の考え方の基本は、「仕事の実行率の向上」です。先ほどの章でも記載しましたが、チームとしての目標達成のために必要なのは、メンバー(部下)が確実に指示を実行できることです。

その際に注意しておきたいのが、「部下のレベルに合わせた指示ができているか」「自分の思い込みだけで指示が伝わっているつもりになっていないか」の二点です。部下に指示を出す際、心に留めておかなければならないのは「指示の100%は理解してもらえない」という大前提です。

ですから、情報伝達が100%だと慢心せず、コミュニケーションギャップが発生している可能性も視野に入れて見守る必要があります。部下に伝えた指示が確実に伝わっているか、理解して実行できているか、中間チェックを忘れてはいけません。

反対に「あいまいな指示でいい」の考え方の基本は、部下が自ら考えることで成長につなげるということです。

注意すべきは、「部下を手足のように使って言いなりにしていないか」「部下に考える機会を与えているか」の二点です。

細かい指示を与えれば、部下は実行することに専念できるので、仕事は効率的に進みますし実行率も上がります。その一場面だけで考えれば、具体的な指示を出すほうがいいように思えますが、中長期的な視点で見るとどうでしょうか?

細かい指示に慣れている部下は、ずっとこれからも指示なしには動けない人間になってしまいます。部下が自分の手元を離れた後のことを考え、考えさせる機会を与えてトレーニングしておくことで、部下の成長につなげることができるのです。

定説がいいのか、逆説がいいのか、場面によって正解は変わります。部下の特徴を踏まえて決める必要があるでしょう。

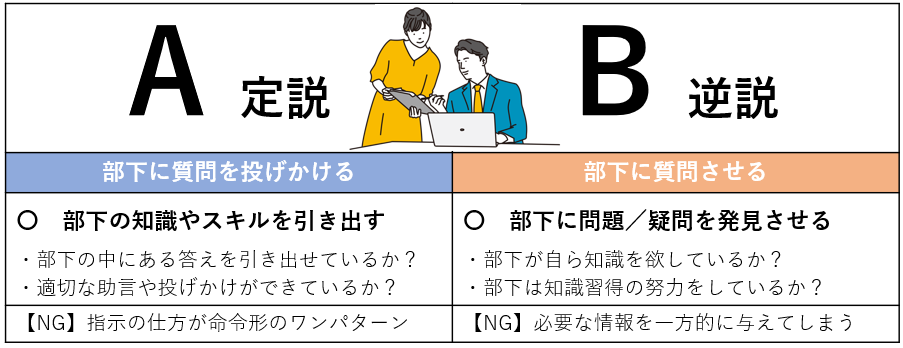

定説「部下に質問を投げかける」、逆説「上司という立場を崩さない」はどっちが正解?

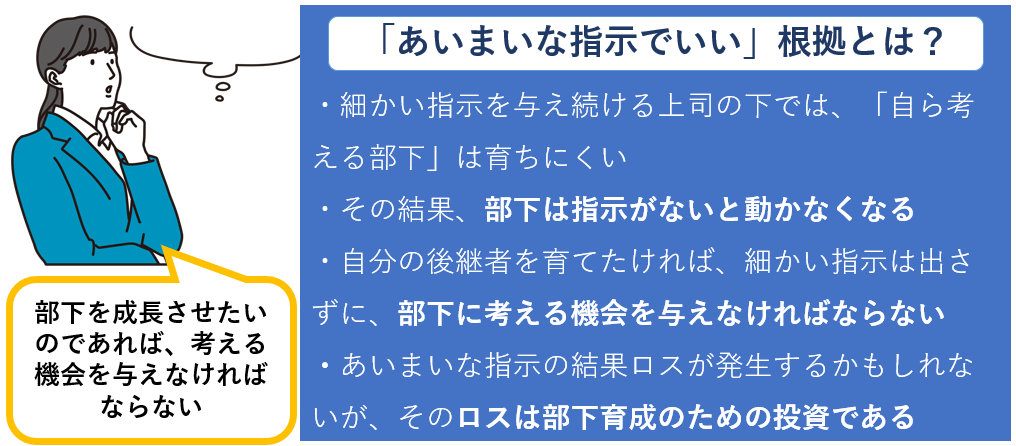

次の定説「部下に質問を投げかける」に関してはどうでしょうか?

この質問を投げかける行為は、部下に考えさせるためのアプローチ方法です。

部下の指導方法のひとつに「コーチング」がありますが、このコーチングの基本的な考え方が「部下の中にある答えを引き出し、ゴールへ導く」というものです。つまり、一方的に答えを教えるのではなく、気付きを与えて考えさせることで、部下の成長を促します。

実はこの気付きを与える言い方で注意すべきなのが、指示の仕方がワンパターンになってしまうこと。例えば、部下に指示を与えるとき、言い方が【命令形】「〇〇をしろ」または【依頼形】「〇〇をお願いします」の2パターンのみになっている上司の方が多いのでは?

相手に考える余地を残すのであれば、【助言】「〇〇したほうがいいのではないか」や【投げかけ】「どうしたらいいと思う?」という表現をおすすめします。一方的な命令や依頼ではなく、部下本人に考えさせるための質問の表現でアプローチしてみましょう。

逆説「部下に質問させる」とは、部下が自ら問題/疑問を発見し、知識をほしがるように仕向けることです。

必要な情報を一方的に与える上司は、一見親切であるようにも見えます。しかし、自ら努力せずに得た知識は一過性の知識で定着しにくいものです。

「この仕事に必要な知識はどんなものか」

「その知識を得るにはどうしたらいいか」

部下が考え、質問してくるようになると、また一段階成長を遂げたことになるでしょう。

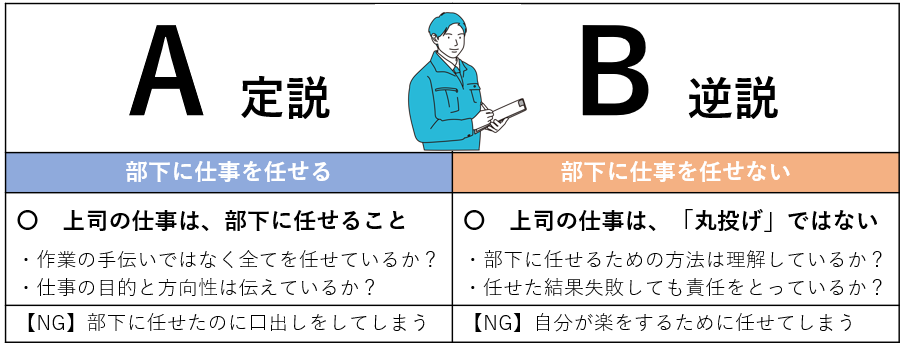

定説「部下に仕事を任せる」、逆説「部下に仕事を任せない」はどっちが正解?

定説「部下に仕事を任せる」とは、エンパワメント(権限委譲)をすることで、部下を成長させるという考え方です。

反対に、逆説「部下に仕事を任せない」とは、エンパワメント(権限委譲)の名のもとに、仕事の丸投げをしてしまう上司の危険な行動を指しています。仕事を部下に任せたことで自分が楽になって終わり、ではなく、定期的に報告を受けてフォロー(見守り)をしたり、障害が発生したら支援することも忘れてはなりません。

ひとくちに「任せる」と言っても、簡単なことではありません。完全に部下に丸投げしてその後は放置してしまう上司、任せたはずなのに手出し口出しがやめられない上司、任せるためにはコツを押さえなければなりません。

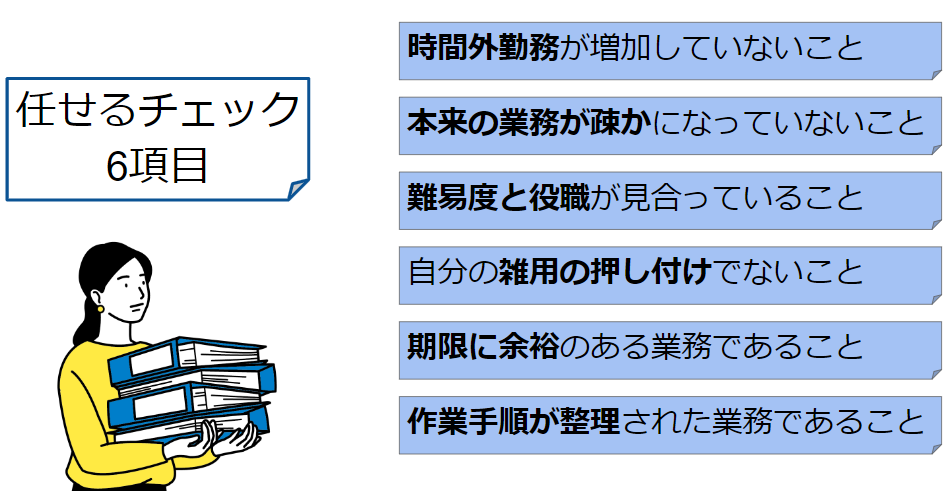

仕事を任せる際に重要なのは、「任せる業務の見極め」です。以下の「任せるチェック6項目」に沿って、部下の負担になりすぎないように配慮が必要です。

エンパワメント(権限委譲)の詳細は、「山本五十六元帥の「やってみせ」による人材育成方法」で詳しくご説明しています。是非ご一読ください。

上司としての行動、結局どっちが正解?

世の中には星の数ほどの「部下指導法」が存在し、部下指導のノウハウについて書かれた書籍やサイトであふれています。

中には「〇〇してはいけない」「絶対〇〇すべき」と断言しているものも多いですよね。

しかし、上司としての行動は日々求められるものですし、全ての行動が同じ条件ではないため、絶対的な正解の行動はないはずです。

例えば、先ほどの「定説」「逆説」の比較をしたらよくわかります。相手の部下の能力や経験の有無によっても変化しますし、上司であるあなたが取るべき行動も正解はひとつではありません。

恋の駆け引きではありませんが、「押してダメなら引いてみよう」とやり方を変えることを頭の片隅に置いておきましょう。「これでなければダメ」という思い込みを捨て、柔軟に考えてみましょう。

1という方法が合わなければ、2の考え方に変えてみる。Aという部下には効果があったので、Bという部下にも同じアプローチをしてみる。

正解が何であるかを決めつけず、たくさん手札を持っておくと上手くいきます。

2つ以上の選択肢を持っておくことのメリット

部下育成には「定説」と「逆説」があり、人によっては定説以外を全否定されるかもしれません。「時代にそぐわない、間違ったやり方だ」という人もいるでしょう。

しかし、部下の数だけ個性があるように、人によって欲しがっている言葉、好ましい接し方は異なります。

一概に定説だけが正しいともいえませんし、逆説が間違っているとも断言できません。手札は数多く持っておいた方が武器になるというもの。複数の選択肢を持つということは、武器をたくさん装備することに似ています。それは非常に大きなメリットです。

ひとつの方法がダメだったとしても、敢えて逆のアプローチをしたら成功する可能性もあります。ひとつだけのアプローチ方法に頼るのではなく、相手によって柔軟に対応することで、「上司力」を養うことができるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

上司としての在り方ひとつをとっても、複数の選択肢が考えられます。

定説にこだわることもひとつの方法ですが、時には柔軟に見方を変えることでも効果を発揮します。

是非、ご自身の理想の上司像を探す際の参考にしてみてください。

研修サービス「ALOTE(アロット)」で「部下指導」研修

弊社の多国籍キャリアアップ研修「ALOTE」では、「部下指導」を含めたメンター/メンティー研修を行っております。

初めて部下を持つ方にもわかりやすく、チームワークについてご指導します。

- 外国人を部下に持った指導役の社員様向けのメンター研修。

- 指導される側の外国人社員様向けのメンティー研修。

- メンターとメンティーをペアにして実践トレーニングをするペア研修。

上記の3つの研修を、貴社向けの個別完全オーダーメイドでのご提供も可能です。

以下のリンクから、50ページ以上に及ぶサービス詳細&講義資料の一部を全部まとめて無料でダウンロードいただけます。